AIGC进校园|整体推进人工智能教育的生态建设,探路中小学人工智能教育

在人工智能迅猛发展的今天,如何在中学阶段开展人工智能教育,成为教育界关注的热点。浙江师范大学附属中学(以下简称"浙师大附中")在这一领域进行了卓有成效的探索,为高中人工智能教育提供了一个可借鉴的实践范式。

师大附中深知,高中人工智能教育是一个系统工程。学校通过整合环境、课程、实施等要素,构建了一个全方位的人工智能教育生态系统。

1. 探索人工智能教育环境空间和硬件设备整合的有效方案

2. 构建高中人工智能教育课程体系和项目范例的校本化方案

4. 推进人工智能教育区域化实施 这些目标为学校的人工智能教育实践指明了方向,也为其他学校提供了参考。

浙师大附中深知,优质的硬件环境是开展人工智能教育的基础。学校投入大量资源,建设了总面积达800多平米的"三大专业教室"和"一个创客中心"。

1. 信息科技专业教室:配备人工智能套件和智慧农场沙盘,让所有学生都能体验人工智能的基础实践。

2. 人工智能专业教室:配置专业人工智能实验箱、ROS机器人、机械臂及智慧城市沙盘,提供更深入的学习体验。

3. 尖峰创客空间:配备丰富的创客套件、软银机器人和人工智能套件,为学生提供创新实践的平台。

这种分层次的环境设置,既能满足普及性教育的需求,又能为有特殊兴趣和天赋的学生提供深入学习的机会。

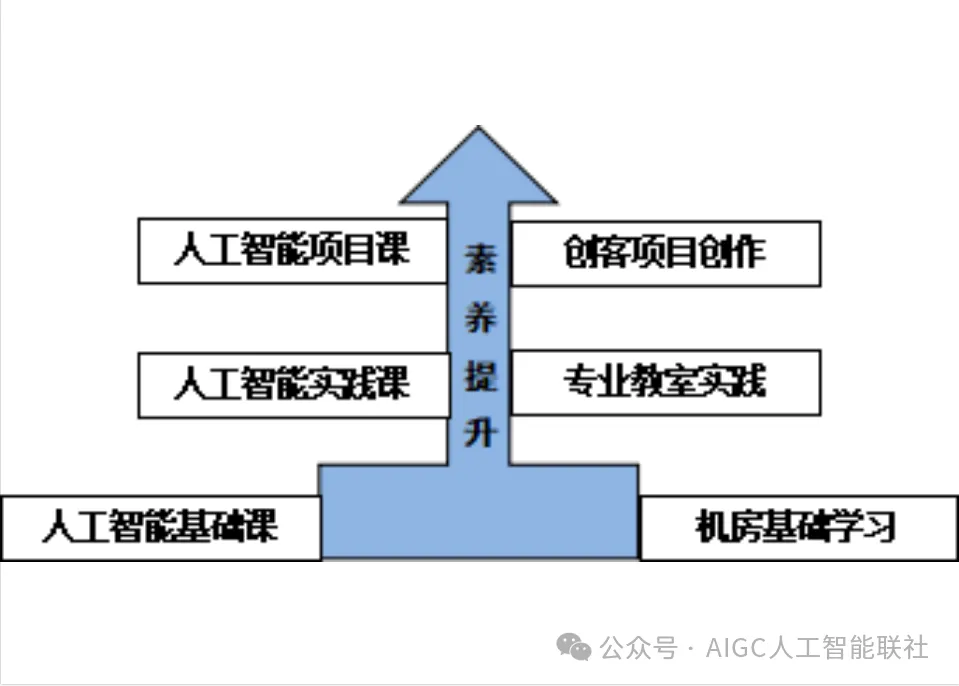

面对人工智能教育的挑战,浙师大附中创新性地提出了"一体两翼"的课程实施结构。

• "两翼":指三级课程架构和学生活动空间结合的三级培养机制 具体来说,学校将课程分为三个层次:

工智能基础课程:面向所有学生,在学科机房专业教室中开展。

-

人工智能实践课程:面向有兴趣、有专业需求的学生,在人工智能专业教室进行。

-

人工智能项目课程:面向人工智能社团学生,在创客空间开展创新活动。 这种金字塔形的人才培养模式,既保证了人工智能教育的普及性,又为有潜力的学生提供了深入发展的机会。

-

人工智能项目课程:面向人工智能社团学生,在创客空间开展创新活动。 这种金字塔形的人才培养模式,既保证了人工智能教育的普及性,又为有潜力的学生提供了深入发展的机会。

-

值得一提的是,学校还注重将学生的创意作品沉淀为课程资源。这不仅解决了课程校本化的问题,还激发了学生的创作热情和成就感。正如赵建刚教授所言:"将学生的创意融入课程,不仅丰富了教学内容,更重要的是培养了学生的创新精神和实践能力。"

浙师大附中不仅注重自身发展,还积极推动区域人工智能教育的整体提升。学校通过"校际协同"、"校企协同"和"发展协同"三个维度,将优质资源辐射到周边学校。

这种开放共享的态度,不仅促进了区域教育的均衡发展,也为学校自身带来了新的发展机遇。正如赵建刚教授指出:"在人工智能教育这个新兴领域,开放合作比单打独斗更能取得突破性进展。" 浙师大附中的实践,为我国中学人工智能教育的发展提供了宝贵经验。它证明,通过系统规划、创新课程和实践探索,我们完全有能力在中学阶段开展高质量的人工智能教育,为未来培养具有创新思维和实践能力的人才。

首页

ꄲ

行业洞察

ꄲ

AIGC进校园|整体推进人工智能教育的生态建设,探路中小学人工智能教育